相較於人格一致性:「在不同情境中都保持一致,才是做真實的自己。」我們更在意人的心理彈性:「在不同情境中,適度地調適自己的言行舉止。」

人會偏好選擇與性格傾向相符合的情境行動,同時這些情境也會加強我們的偏好傾向,這是為何我們容易看到人格特質的穩定性。然而,人也具有學習與調適的能力,在面對必要的情境時,能呼喚出平時不見得偏好的行為風格,以適當回應當下需求。

透過從「獨處」、「工作」、「朋友」、「家人相處」四種人際互動向度,可以更全面地看見我們的內在動力。

人格(Personality)是指一個人在不同情境下,都會穩定呈現出來的慣性行為方式、思維模式和心理特徵,例如某些人比較心急,說話做事都快,某些人則是要深思熟慮後才會行動;某些人傾向與人互動,某些人則傾向獨立作業。

人是豐富且複雜的生物,因此透過人格模式可以回應兩個關鍵問題:「一致性」和「差異性」。

一致性是個體的慣性模式,每個人都有自己的習慣,藉由穩定的人格結構,可以預測和理解一個人的大致樣貌。

差異性則是展現個別差異,每個人都是獨一無二的個體,這世界上沒有一模一樣的兩個人,因此,從人格模式中,需要反應出「你與我有何不同。」例如前面談到的心急與耐心、外向與內向,這兩種特質通常不會同時存在。因著人格差異性,可以理解每一個體的獨特性。

評估人格特質需要透過行為展現,因此會透過許多行為描述來某種人格特質,例如七型特質時常會一心多用,很容易新事物感興趣;二型特質很敏銳身邊朋友需要,而且會給予對方幫助;一型特質特別敏感事情的對錯和標準。然而,這些行為不代表能力,人格特質與行為能力有著根本性的差異。

「能力」的可變性較高,只要透過學習就能學會,例如語文表達、溝通談判、燒菜煮飯、游泳打球等能力。「人格」則有相對的穩定性或不變性,例如,若一個人的性格屬於外向,不會同時間又屬於內向性格;一個屬於樂觀特質的人,不會同時又很悲觀;一個偏向溫和忍讓特質的人,不容易變成爭強好鬥。

從此又可以延伸兩個問題:人格如何形成?人格穩定性從何而來?

情境影響我們的行為傾向,我們也會選擇在這樣情境下被培養的技藝所能夠發揮的最佳情境,來成為自己的舒適圈,或是最能夠有優異表現的情境。因此行為傾向與情境特性是互相建構的過程。甚至,性格的表現與特定的情境是互相綁在一起的。

另一方面,我們也會嘗試去尋找、維持、建構那些我們所熟悉與熟練的情境,盡量讓我們生活在其中,如此更能夠維持生活的可預測性以及可控制性。這也是為何雖然情境扮演重要的觸發條件,但我們一般會覺得自己的性格是具有相當程度的穩定性與一致性。

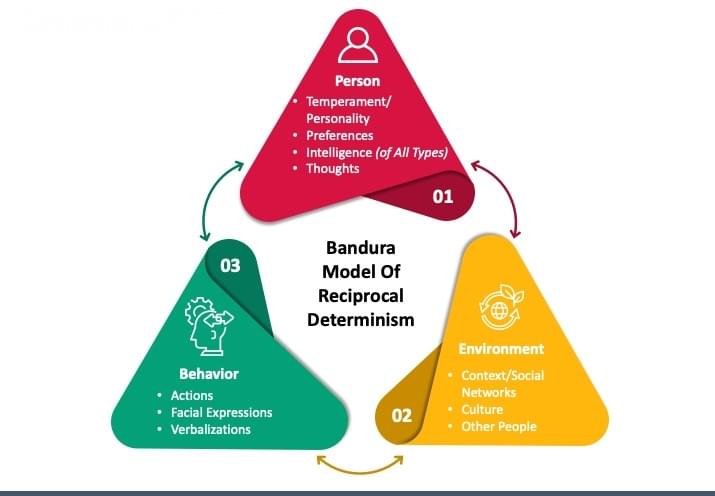

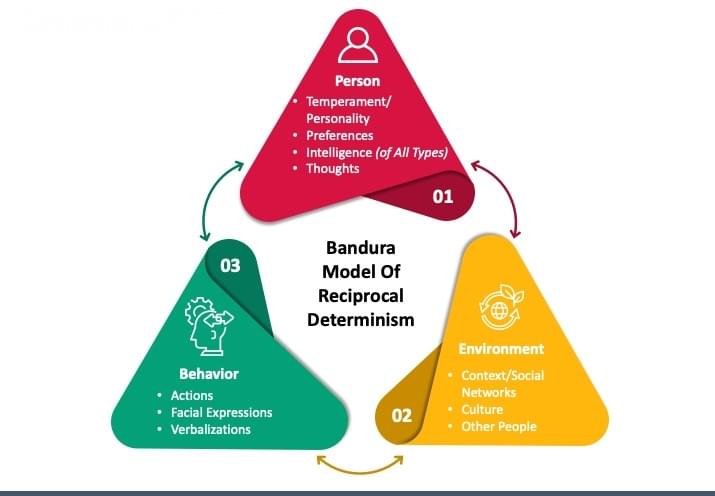

亞伯特·班度拉(Albert Bandura)提出的相互決定論(Reciprocal determinism),環境會塑造一個人的「認知結構」,像信念及期望。而人的認知結構又會決定一個人的行為,而人的行為又會改變環境。因此這三個元素(認知結構、外顯行為、環境)會互相影響。

一般而言,人們傾向讓自己處在舒適圈,用自己舊有的習慣方式、待在習慣的場域、面對熟悉的人群,因為這樣運作起來比較不費力。然而在某些情境下,我們可能會主動或被動改變自己的人格特質,像是我們對現狀不滿意、我們期待成長學習,或者當前環境不支持我們的原本特質。舉例來說,某些時常熱心助人的朋友,可能會發現自己時常幫人幫到身心俱疲,決定要好好照顧自己的需要;一些能力強且做事快狠準的主管,發現自己的能力反而讓部屬忘記要成長學習,決定要放慢給予意見的時間。

人格心理學教授布萊恩‧李托(Dr. Brian Little)提出透過個人計畫,可以幫助我們做出適當的改變。李托談到自己是個內向者,同時也是一名教授和講者,他熱愛自己所學,也很渴望分享這些知識給他的學生和聽眾;他知道作為一名好的講者,在台上需要有一些表演,需要與台下的學生互動,也需要有些幽默感,讓聽眾樂於學習。為了達到此目的,他要展現出外向者的能言善道。

的確,他做到了,他可以站在TED講台上,跟數千個聽眾侃侃而談。如果單純聽李托的演講,應該很少人會發現他的內向性格。然而,他也提到,當做完這些外向者的演講行為後,必須要花上幾小時的獨處時間來「修復」自己的內心。

因此,人格可以改變,只是過程中也需要相當的努力,例如長時間的練習或用意志力改變行為。可以從被動式改變和主動式改變來理解人格特質的轉變。

再次解釋,人格特質不等於能力,外向者不代表有很強的社交能力,內向者也不代表擅長文書處理。然而,人格會影響個人偏好,以及回應環境需要的方式。例如一個偏向內向者的人,選擇進入軟體公司做工程師,由於工作中大多屬於獨立作業,他非常享受這樣工作環境,也能在這個環境中發揮最大個人效能;一個偏外向的工程師則可能感到不自在,期待在工作場域中有一些人際互動交流。另外一種情況,一個傾向獨立作業的工程師在原本職位表現非常優秀,公司決定將他晉升為部門主管,他的工作職責需要與團隊溝通協調,而這個轉變讓他感到不舒服;或者一個樂於與人互動的工程師,當他開始負責一些跨部門協調的專案時,會感到如魚得水,能更好地發揮個人效能。

因此要理解人格在工作的影響,不能單純考慮個體的人格特質,還需要考慮情境與其他人的影響,如同在前面談到的三元素:認知結構、外顯行為、環境。若人格特質與工作環境能相輔相成時,就能發揮更好的工作效能。

然而,這樣的情境屬於理想狀態,絕少數的環境能自然達到這種狀態,特別是多人的工作團隊中更為困難。因此,透過認識人格特質,可以幫助我們提高覺察能力和同理心,適時地自我調整或溝通。

針對不同使用者,人格測驗可以有不同的目的,例如臨床心理師可能會要了解個案的病徵、社工師想了解個案的自主能力。對我們而言,這份測驗是幫助我們理解自己在行住坐臥走時的思考模式或生活模式,進而探索冰山下的人格形象與信念。

人是一個複雜的系統,有固定的舊有模式,同時也保有獨特性,因此在探索自我的初期,容易感覺像飄在大海中的小船,找不到方向,不知從何開始。當一個人願意被瞭解時,透過人格測驗可以幫助我們定錨,找到自我探索的起始點。

人格測驗是否準確,取決於兩件事情,一個是測驗的設計,另一個則是受測者本身。如果一個人不想揭露真實的自己,他可以主觀性控制回答選項,塑造出期望被看到的樣貌。